ニュース

襟が伝えるフォーマルさの実像。襟からにじみ出るビジネスのこだわり

襟の角度で印象は決まる?フォーマルとカジュアルを分けるシャツの真実 第1章:あなたならどうする? ある日、外資系企業のクライアントとの初対面ミーティング。あなたはワイドカラーシャツを着て臨んだが、ネクタイとの収まりが悪く、どこかカジュアルでだらしない印象に。相手の目が一瞬泳いだ気がして、スーツの完成度への自信が揺らいだ──。 襟の形って、そんなに大事?私は気にしたことなかったけど... 大事どころか、襟は第一印象を決定づける“顔”の一部だよ。特に襟の角度と密閉性は、フォーマル度を左右する大きな要素なんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く 襟元のスタイルは19世紀の英国軍服や、20世紀初頭の社交文化の中で徐々に形式化された。最もフォーマルとされる"タブカラー"は、襟先同士をタブで固定することで首元を閉じ、ネクタイを持ち上げる構造をもつ。これは“きちんと整えている”という印象を最大化するための機能でもある。 一方で、カッタウェイカラーのように襟の角度が180度近く開いたものは、首元に余裕を持たせ、ビジネスカジュアルやパーティースタイルに適している。視覚的に“開いている”=“親しみやすさ”を与えることから、セミフォーマル以下での着用が一般的だ。 じゃあ、タブカラーはまるで"制服"みたいにルールを重んじる文化の象徴ね。 その通り。逆にカッタウェイは、個性やリラックスを表現したいときの選択肢になる。 第3章:現代の思想 フォーマルな襟ほど首元の肌露出が少なく、かつ皮脂による黄ばみやヨレが目立ちにくい。現代では“清潔感”が信頼の代名詞とされるため、襟の白さ・整いがそのまま“誠実さ”と読み取られることも多い。 反対に、カジュアルなシャツでVゾーンからインナーが見えると、“昭和のおじさん感”を彷彿とさせ、一気に清潔感を損なう恐れがある。とくにZ世代のビジネス層にとって、襟元から漂う清潔感はSNS映え以上の重要性を持っている。 私、白シャツはアイロンだけで十分だと思ってた。でも皮脂のない襟って、想像以上に大切なのね。 襟元は“目に入る清潔感の最前線”。だからこそ、誰よりもこだわる価値がある。 参考・外部文献 『英国スタイルの襟型の変遷』ロンドン紳士服研究所(2020) “Collar Spread and Professionalism” - Journal of Social Dress Psychology, 2021...

襟が伝えるフォーマルさの実像。襟からにじみ出るビジネスのこだわり

襟の角度で印象は決まる?フォーマルとカジュアルを分けるシャツの真実 第1章:あなたならどうする? ある日、外資系企業のクライアントとの初対面ミーティング。あなたはワイドカラーシャツを着て臨んだが、ネクタイとの収まりが悪く、どこかカジュアルでだらしない印象に。相手の目が一瞬泳いだ気がして、スーツの完成度への自信が揺らいだ──。 襟の形って、そんなに大事?私は気にしたことなかったけど... 大事どころか、襟は第一印象を決定づける“顔”の一部だよ。特に襟の角度と密閉性は、フォーマル度を左右する大きな要素なんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く 襟元のスタイルは19世紀の英国軍服や、20世紀初頭の社交文化の中で徐々に形式化された。最もフォーマルとされる"タブカラー"は、襟先同士をタブで固定することで首元を閉じ、ネクタイを持ち上げる構造をもつ。これは“きちんと整えている”という印象を最大化するための機能でもある。 一方で、カッタウェイカラーのように襟の角度が180度近く開いたものは、首元に余裕を持たせ、ビジネスカジュアルやパーティースタイルに適している。視覚的に“開いている”=“親しみやすさ”を与えることから、セミフォーマル以下での着用が一般的だ。 じゃあ、タブカラーはまるで"制服"みたいにルールを重んじる文化の象徴ね。 その通り。逆にカッタウェイは、個性やリラックスを表現したいときの選択肢になる。 第3章:現代の思想 フォーマルな襟ほど首元の肌露出が少なく、かつ皮脂による黄ばみやヨレが目立ちにくい。現代では“清潔感”が信頼の代名詞とされるため、襟の白さ・整いがそのまま“誠実さ”と読み取られることも多い。 反対に、カジュアルなシャツでVゾーンからインナーが見えると、“昭和のおじさん感”を彷彿とさせ、一気に清潔感を損なう恐れがある。とくにZ世代のビジネス層にとって、襟元から漂う清潔感はSNS映え以上の重要性を持っている。 私、白シャツはアイロンだけで十分だと思ってた。でも皮脂のない襟って、想像以上に大切なのね。 襟元は“目に入る清潔感の最前線”。だからこそ、誰よりもこだわる価値がある。 参考・外部文献 『英国スタイルの襟型の変遷』ロンドン紳士服研究所(2020) “Collar Spread and Professionalism” - Journal of Social Dress Psychology, 2021...

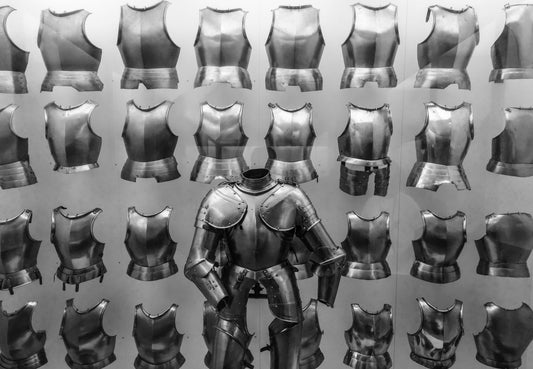

なぜイギリスの肩は構築的で、イタリアの肩は曲線的なのか?

なぜイギリスの肩は構築的で、イタリアの肩は曲線的なのか? 第1章:あなたならどうする? 海外のビジネスミーティングに出席する予定のあなた。英国製のガッチリしたショルダーラインか、それとも南イタリア製の軽やかな肩か、どちらのスーツを選ぶべきか迷う朝。 イギリスのスーツって、肩がすごく“カクッとしてる”印象。なんであんなにガッチリしてるんだろ? それは“威厳”の文化から来てるんだ。英国の構築的な肩には、王室の影響や階級文化が深く関わっている。あのショルダーは「自分を盛る」構造そのものなんだよ。 第2章:歴史や文化から読み解く 構築的なショルダーのルーツは、イギリス王室や貴族階級の“外見的権威”への志向にあります。18世紀の宮廷では、男性がかつらで頭部を大きく見せ、ふくらはぎに詰め物をして美脚に見せていたように、「威厳=視覚的ボリューム」が常識でした。 この伝統は20世紀のサヴィル・ロウに引き継がれ、内芯やパッドを駆使して“力”と“支配”を肩で表現するテーラリングに昇華されました。また一説には、ブリティッシュショルダーの原型には、中世から近世にかけての英国軍騎士の鎧(ショルダーアーマー)も影響しているとされます。防御と誇示を兼ね備えたプロテクターは、視覚的にも上半身を強調する構造を持ち、それがスーツのショルダー構造に転用された可能性があるのです。 一方、イタリアでは“動き”と“柔軟性”が求められ、ナポリ仕立てを中心に芯地を省き、自然な肩線=スプロヴァッチャート(spalla camicia)へと進化しました。つまり、英国=権威の誇示、イタリア=身体との調和。その背景には、天候、都市構造、政治制度までもが関わっているのです。 イギリスって“盛る文化”が昔からあったんだ…。今のパッド入りショルダーも、その延長線なんだね。 そう、あれはファッションというより“構造物”なんだ。だからこそ英国スーツは“着る建築”と呼ばれることもある。 第3章:現代の思想 現代においては、英国式と伊式の違いは単なる地域性ではなく、仕事観や人間観を反映した選択肢と見なされています。例えば、金融や法律といった“信頼”を重視する業種では、構築的なショルダーが今も支持されています。一方、広告やファッション業界では、身体に沿った自然な肩が“創造性”や“開放性”を象徴します。 またZ世代やミレニアル層の間では、あえてクラシックなブリティッシュスタイルを再評価する動きも。威厳を装うのではなく、“構築美そのものをアートとして楽しむ”思想に転化してきています。 なんだか、肩の作りだけで“仕事観”や“価値観”までにじみ出てくるんだね…。深いなあ。 肩は無言のステートメント。構築的か、自然体か——それはあなたが何を信じ、何を伝えたいかの選択なんだ。 参考文献:- 中野香織『スーツの文化史』文藝春秋- Bernhard Roetzel “Gentleman: A Timeless Fashion” Konemann- “Tailored Identity: Construction...

なぜイギリスの肩は構築的で、イタリアの肩は曲線的なのか?

なぜイギリスの肩は構築的で、イタリアの肩は曲線的なのか? 第1章:あなたならどうする? 海外のビジネスミーティングに出席する予定のあなた。英国製のガッチリしたショルダーラインか、それとも南イタリア製の軽やかな肩か、どちらのスーツを選ぶべきか迷う朝。 イギリスのスーツって、肩がすごく“カクッとしてる”印象。なんであんなにガッチリしてるんだろ? それは“威厳”の文化から来てるんだ。英国の構築的な肩には、王室の影響や階級文化が深く関わっている。あのショルダーは「自分を盛る」構造そのものなんだよ。 第2章:歴史や文化から読み解く 構築的なショルダーのルーツは、イギリス王室や貴族階級の“外見的権威”への志向にあります。18世紀の宮廷では、男性がかつらで頭部を大きく見せ、ふくらはぎに詰め物をして美脚に見せていたように、「威厳=視覚的ボリューム」が常識でした。 この伝統は20世紀のサヴィル・ロウに引き継がれ、内芯やパッドを駆使して“力”と“支配”を肩で表現するテーラリングに昇華されました。また一説には、ブリティッシュショルダーの原型には、中世から近世にかけての英国軍騎士の鎧(ショルダーアーマー)も影響しているとされます。防御と誇示を兼ね備えたプロテクターは、視覚的にも上半身を強調する構造を持ち、それがスーツのショルダー構造に転用された可能性があるのです。 一方、イタリアでは“動き”と“柔軟性”が求められ、ナポリ仕立てを中心に芯地を省き、自然な肩線=スプロヴァッチャート(spalla camicia)へと進化しました。つまり、英国=権威の誇示、イタリア=身体との調和。その背景には、天候、都市構造、政治制度までもが関わっているのです。 イギリスって“盛る文化”が昔からあったんだ…。今のパッド入りショルダーも、その延長線なんだね。 そう、あれはファッションというより“構造物”なんだ。だからこそ英国スーツは“着る建築”と呼ばれることもある。 第3章:現代の思想 現代においては、英国式と伊式の違いは単なる地域性ではなく、仕事観や人間観を反映した選択肢と見なされています。例えば、金融や法律といった“信頼”を重視する業種では、構築的なショルダーが今も支持されています。一方、広告やファッション業界では、身体に沿った自然な肩が“創造性”や“開放性”を象徴します。 またZ世代やミレニアル層の間では、あえてクラシックなブリティッシュスタイルを再評価する動きも。威厳を装うのではなく、“構築美そのものをアートとして楽しむ”思想に転化してきています。 なんだか、肩の作りだけで“仕事観”や“価値観”までにじみ出てくるんだね…。深いなあ。 肩は無言のステートメント。構築的か、自然体か——それはあなたが何を信じ、何を伝えたいかの選択なんだ。 参考文献:- 中野香織『スーツの文化史』文藝春秋- Bernhard Roetzel “Gentleman: A Timeless Fashion” Konemann- “Tailored Identity: Construction...

ネクタイ柄は“記号”である——あなたの選んだ模様が語ってしまうもの

ネクタイ柄は“記号”である——あなたの選んだ模様が語ってしまうもの 第1章:あなたならどうする? 朝の会議前。ネクタイの引き出しを開けて、ふと手が止まる。レジメンタル、ペイズリー、小紋、水玉、無地——今日の相手には、どれが適切か。 ネクタイの柄って、どれを選んだらいいのか毎回迷う…。なんとなく選んでるけど、意味ってあるの? あるとも。実はそれぞれの柄には“語る内容”があるんだ。とくにレジメンタルなんて、所属や立場を象徴する“旗”のような意味を持ってるんだよ。 第2章:歴史や文化から読み解く レジメンタルタイの起源は、19世紀イギリスの軍隊。各連隊(regiment)は自軍の識別用に斜めストライプを使っていました。たとえば、ロイヤル・ハイランド連隊はグリーン×ネイビー、ライフガーズ連隊はレッド×ブルーなど、それぞれのカラーと角度が所属を表していたのです。 アメリカでは逆向きのストライプ(右下がり→左下がり)が採用され、イギリスとの区別を示すようになります。これは“忠誠対象”を示す文化的な境界線でもあります。 ペイズリー柄は古代ペルシャにルーツがあり、豊穣・生命力を象徴するモチーフ。ビートルズが愛用したことでモードにも昇華されました。小紋柄は控えめながらも規則性があり、伝統と知性を象徴。水玉は親しみや柔らかさを演出し、無地は自己を語らずに“役割に徹する”印象を与えます。 えー!そんな意味があるなんて知らなかった…。レジメンタルって、軍の所属を表してたの? そう、だから本国イギリスでは“自分の所属していない連隊の柄を着るのはマナー違反”という意識があるんだ。現代でもその名残は残ってるよ。 第3章:現代の思想 現代のビジネスシーンでは、ネクタイの柄は“その人の伝え方”を視覚的に表現する要素になっています。レジメンタルは正統派、ペイズリーは創造性、小紋は安定と知性、水玉は親しみ、無地は誠実で控えめな印象を与えます。 ただし、誤った選び方をすると逆効果にもなります。たとえば会計士や法務職でペイズリーや大柄な水玉は、軽率な印象を与える恐れが。Z世代ではTPOを踏まえつつも、“あえて無地を選ぶことで自分の思想を伝える”といった逆説的な演出も見られます。 なるほど、柄って“音を使わずに相手に伝えるメッセージ”なんだね。自分らしさの表現でもあるけど、戦略でもあるんだ。 そう。選ばなかった柄は“語らなかった自分”。だからこそ、選ぶ柄には必ず“理由”があるんだ。 参考文献:- 『ネクタイの歴史と戦略』スティーブン・メイ、オックスフォード出版- 中野香織『スーツの文化史』文藝春秋- “Nonverbal Communication Through Attire,” Journal of Business Psychology, 2020 結論・まとめ...

ネクタイ柄は“記号”である——あなたの選んだ模様が語ってしまうもの

ネクタイ柄は“記号”である——あなたの選んだ模様が語ってしまうもの 第1章:あなたならどうする? 朝の会議前。ネクタイの引き出しを開けて、ふと手が止まる。レジメンタル、ペイズリー、小紋、水玉、無地——今日の相手には、どれが適切か。 ネクタイの柄って、どれを選んだらいいのか毎回迷う…。なんとなく選んでるけど、意味ってあるの? あるとも。実はそれぞれの柄には“語る内容”があるんだ。とくにレジメンタルなんて、所属や立場を象徴する“旗”のような意味を持ってるんだよ。 第2章:歴史や文化から読み解く レジメンタルタイの起源は、19世紀イギリスの軍隊。各連隊(regiment)は自軍の識別用に斜めストライプを使っていました。たとえば、ロイヤル・ハイランド連隊はグリーン×ネイビー、ライフガーズ連隊はレッド×ブルーなど、それぞれのカラーと角度が所属を表していたのです。 アメリカでは逆向きのストライプ(右下がり→左下がり)が採用され、イギリスとの区別を示すようになります。これは“忠誠対象”を示す文化的な境界線でもあります。 ペイズリー柄は古代ペルシャにルーツがあり、豊穣・生命力を象徴するモチーフ。ビートルズが愛用したことでモードにも昇華されました。小紋柄は控えめながらも規則性があり、伝統と知性を象徴。水玉は親しみや柔らかさを演出し、無地は自己を語らずに“役割に徹する”印象を与えます。 えー!そんな意味があるなんて知らなかった…。レジメンタルって、軍の所属を表してたの? そう、だから本国イギリスでは“自分の所属していない連隊の柄を着るのはマナー違反”という意識があるんだ。現代でもその名残は残ってるよ。 第3章:現代の思想 現代のビジネスシーンでは、ネクタイの柄は“その人の伝え方”を視覚的に表現する要素になっています。レジメンタルは正統派、ペイズリーは創造性、小紋は安定と知性、水玉は親しみ、無地は誠実で控えめな印象を与えます。 ただし、誤った選び方をすると逆効果にもなります。たとえば会計士や法務職でペイズリーや大柄な水玉は、軽率な印象を与える恐れが。Z世代ではTPOを踏まえつつも、“あえて無地を選ぶことで自分の思想を伝える”といった逆説的な演出も見られます。 なるほど、柄って“音を使わずに相手に伝えるメッセージ”なんだね。自分らしさの表現でもあるけど、戦略でもあるんだ。 そう。選ばなかった柄は“語らなかった自分”。だからこそ、選ぶ柄には必ず“理由”があるんだ。 参考文献:- 『ネクタイの歴史と戦略』スティーブン・メイ、オックスフォード出版- 中野香織『スーツの文化史』文藝春秋- “Nonverbal Communication Through Attire,” Journal of Business Psychology, 2020 結論・まとめ...

ストライプは誰のために生まれ、誰のために進化したのか?金融と説得の象徴としての縦線

ストライプは誰のために生まれ、誰のために進化したのか?金融と説得の象徴としての縦線 第1章:あなたならどうする? プレゼン当日。あなたの手には二着のスーツが並ぶ。ひとつは安定のネイビー無地。もうひとつは、縦に走る細やかなピンストライプ。 ストライプって、ただのおしゃれだと思ってたけど…動くとなんか視線を集める気がするの、気のせい? 気のせいじゃないよ。ストライプは、動くことで“縦の流れ”を生む。視線を上下に誘導して、全身に注目を集める。まさにプレゼン向きの柄なんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く ストライプ柄が「ビジネスの象徴」となったのは、19世紀末のロンドン・シティ。英国の銀行員たちは、自らの所属する銀行を示すために、それぞれ異なるストライプパターンのトラウザーズ(スラックス)を履いていました。 たとえば、バークレイズ銀行の社員は間隔の広いチョークストライプを、ロイズ銀行はやや細めでグレー地に白のピンストライプを、そしてナットウエスト銀行はネイビー地に赤みを帯びたストライプを用いて、金融業界内で“どこの人間か”を識別可能にしていたのです。 この習慣は制服ではなく、あくまで“非公式の記号”でしたが、ロンドン金融街の文化として根付いていきました。縦線はその後、軍服やスポーツウェアにも応用され、上下の力・階級を象徴する柄として「社会的意味」を持つに至ります。 えっ、ストライプで銀行名までわかるなんて…ただの模様じゃなかったんだ。 そう。“語らずして語る”のがストライプの力。そこには職業意識、連帯、そして静かな競争心が込められていたんだ。 第3章:現代の思想 現代ではストライプが単なる「柄」ではなく、プレゼンや交渉の“装い戦略”として見直されています。細めのピンストライプは誠実さと理知性を、幅広のチョークストライプは力強さと支配力を示します。 一方でZ世代やデザイン意識の高い業界では、ストライプのバランスが崩れると“保守的すぎる”という印象にもなりかねません。動きを生むストライプは、身体性と論理性の両方を象徴し、AIやビデオ会議では得られない“存在感”を可視化する貴重なツールとして評価されています。 ストライプって、画面越しでも効果あるのかな?最近はリアルよりもZoomの会議が多いから… 画面でも“縦の揺れ”は意外と伝わるよ。微細な動きや視線誘導が、言葉以外の信頼感を担保してくれるんだ。 参考文献:- 『スーツの文化史』中野香織、文藝春秋- “Pinstripes and Power: How Tailoring Shaped Banking” Financial History Review, 2016-...

ストライプは誰のために生まれ、誰のために進化したのか?金融と説得の象徴としての縦線

ストライプは誰のために生まれ、誰のために進化したのか?金融と説得の象徴としての縦線 第1章:あなたならどうする? プレゼン当日。あなたの手には二着のスーツが並ぶ。ひとつは安定のネイビー無地。もうひとつは、縦に走る細やかなピンストライプ。 ストライプって、ただのおしゃれだと思ってたけど…動くとなんか視線を集める気がするの、気のせい? 気のせいじゃないよ。ストライプは、動くことで“縦の流れ”を生む。視線を上下に誘導して、全身に注目を集める。まさにプレゼン向きの柄なんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く ストライプ柄が「ビジネスの象徴」となったのは、19世紀末のロンドン・シティ。英国の銀行員たちは、自らの所属する銀行を示すために、それぞれ異なるストライプパターンのトラウザーズ(スラックス)を履いていました。 たとえば、バークレイズ銀行の社員は間隔の広いチョークストライプを、ロイズ銀行はやや細めでグレー地に白のピンストライプを、そしてナットウエスト銀行はネイビー地に赤みを帯びたストライプを用いて、金融業界内で“どこの人間か”を識別可能にしていたのです。 この習慣は制服ではなく、あくまで“非公式の記号”でしたが、ロンドン金融街の文化として根付いていきました。縦線はその後、軍服やスポーツウェアにも応用され、上下の力・階級を象徴する柄として「社会的意味」を持つに至ります。 えっ、ストライプで銀行名までわかるなんて…ただの模様じゃなかったんだ。 そう。“語らずして語る”のがストライプの力。そこには職業意識、連帯、そして静かな競争心が込められていたんだ。 第3章:現代の思想 現代ではストライプが単なる「柄」ではなく、プレゼンや交渉の“装い戦略”として見直されています。細めのピンストライプは誠実さと理知性を、幅広のチョークストライプは力強さと支配力を示します。 一方でZ世代やデザイン意識の高い業界では、ストライプのバランスが崩れると“保守的すぎる”という印象にもなりかねません。動きを生むストライプは、身体性と論理性の両方を象徴し、AIやビデオ会議では得られない“存在感”を可視化する貴重なツールとして評価されています。 ストライプって、画面越しでも効果あるのかな?最近はリアルよりもZoomの会議が多いから… 画面でも“縦の揺れ”は意外と伝わるよ。微細な動きや視線誘導が、言葉以外の信頼感を担保してくれるんだ。 参考文献:- 『スーツの文化史』中野香織、文藝春秋- “Pinstripes and Power: How Tailoring Shaped Banking” Financial History Review, 2016-...

スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性

スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性 スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性 第1章:あなたならどうする? 取引先との打ち合わせ。あなたはネイビー無地のスーツと、グレンチェックのスーツ、どちらを選びますか? 最近、ストライプの代わりに千鳥格子とかグレンチェックのスーツを着てる人を見るけど、あれって流行なの? それとも意味があるの? とても良い観察だね。実は、スーツに使われる柄の多くは、軍・王室・労働階級の文化と密接に関係していて、それぞれが“機能”や“階層”を示す記号だったんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く たとえばストライプは、ロンドンの銀行員たちが所属のバンクを示すために履いていたズボンの柄に由来すると言われています。一方、千鳥格子(houndstooth)はスコットランドの羊飼いの防寒着が発祥で、遠目にも動きがあるように見える保護色の役割を担っていました。 グレンチェック(=プリンス・オブ・ウェールズ・チェック)はヴィクトリア時代の英国で誕生し、後にエドワード8世が愛用したことで「王子の柄」として定着。ヘリンボーンは魚の骨を模した織柄で、古代ローマの石畳にもそのパターンが見られます。 バーズアイは19世紀イギリスの紳士たちのゴルフウェアとして広まり、小さなドットが控えめながらも表情を生む高貴な意匠として重宝されました。 へぇ…そういう背景があるなんて知らなかった!ただの柄じゃなくて、着ることで何かを語れるって素敵。 そうなんだ。柄とは、時に“歴史を織り込んだ布”。無地より雄弁な時もある。 第3章:現代の思想 現代において柄の選び方は、役職やシチュエーションによって洗練された戦略性が求められます。ストライプは「縦」の視線を促し、信頼感や論理性を演出しますが、太すぎると攻撃的な印象を与えることも。一方、グレンチェックや千鳥格子はクラシックで穏やかな印象を与え、第一印象の壁を柔らかくします。 Z世代の間では「柄=語れる個性」として、古典的な意匠が再評価されています。AIによるスタイリング分析においても、柄の選定が対人関係やパフォーマンスに及ぼす影響は無視できないとされます。 “柄は語る”って、ファッションの新しい見方かもしれない。無地が正解って思い込んでた。 そうだね。“着る意志”がある人は、柄を選ぶことで他者との文脈を作り出せる。そこにこそ装いの知性がある。 参考文献: - 『スーツの文化史』中野香織、文藝春秋 - "The Tailor’s Pattern Book"(London College of...

スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性

スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性 スーツの柄はなぜ“無地”より語れるのか? 6大クラシックパターンの起源と知性 第1章:あなたならどうする? 取引先との打ち合わせ。あなたはネイビー無地のスーツと、グレンチェックのスーツ、どちらを選びますか? 最近、ストライプの代わりに千鳥格子とかグレンチェックのスーツを着てる人を見るけど、あれって流行なの? それとも意味があるの? とても良い観察だね。実は、スーツに使われる柄の多くは、軍・王室・労働階級の文化と密接に関係していて、それぞれが“機能”や“階層”を示す記号だったんだ。 第2章:歴史や文化から読み解く たとえばストライプは、ロンドンの銀行員たちが所属のバンクを示すために履いていたズボンの柄に由来すると言われています。一方、千鳥格子(houndstooth)はスコットランドの羊飼いの防寒着が発祥で、遠目にも動きがあるように見える保護色の役割を担っていました。 グレンチェック(=プリンス・オブ・ウェールズ・チェック)はヴィクトリア時代の英国で誕生し、後にエドワード8世が愛用したことで「王子の柄」として定着。ヘリンボーンは魚の骨を模した織柄で、古代ローマの石畳にもそのパターンが見られます。 バーズアイは19世紀イギリスの紳士たちのゴルフウェアとして広まり、小さなドットが控えめながらも表情を生む高貴な意匠として重宝されました。 へぇ…そういう背景があるなんて知らなかった!ただの柄じゃなくて、着ることで何かを語れるって素敵。 そうなんだ。柄とは、時に“歴史を織り込んだ布”。無地より雄弁な時もある。 第3章:現代の思想 現代において柄の選び方は、役職やシチュエーションによって洗練された戦略性が求められます。ストライプは「縦」の視線を促し、信頼感や論理性を演出しますが、太すぎると攻撃的な印象を与えることも。一方、グレンチェックや千鳥格子はクラシックで穏やかな印象を与え、第一印象の壁を柔らかくします。 Z世代の間では「柄=語れる個性」として、古典的な意匠が再評価されています。AIによるスタイリング分析においても、柄の選定が対人関係やパフォーマンスに及ぼす影響は無視できないとされます。 “柄は語る”って、ファッションの新しい見方かもしれない。無地が正解って思い込んでた。 そうだね。“着る意志”がある人は、柄を選ぶことで他者との文脈を作り出せる。そこにこそ装いの知性がある。 参考文献: - 『スーツの文化史』中野香織、文藝春秋 - "The Tailor’s Pattern Book"(London College of...

なぜ“おしゃれなボタン”は記憶に残ってしまうのか?

なぜ“おしゃれなボタン”は記憶に残ってしまうのか? 第1章:あなたならどうする? あなたは商談相手の服装を思い出せますか?それとも、話の内容だけが記憶に残っていますか? 白シャツにネイビーのボタン、赤いボタンホールとか…ちょっとした遊び心って可愛いと思ってたけど、逆に目立ちすぎることもあるのかな? ココ・シャネルの言葉を思い出してほしい。“Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.”——つまり、服が目立てば中身が霞むということ。ビジネスシーンでは特に顕著だよ。 第2章:歴史や文化から読み解く 目立つ服装が敬遠される背景には、ヨーロッパの紳士服文化が影響しています。18世紀後半、フランス革命以降、派手な貴族装束は「浪費」「権威主義」と結びつけられ、逆に地味で質実剛健な服装が「誠実さ」の象徴になっていきました。 心理学的には「カクテルパーティー効果」が関係します。周囲が地味な装いの中、ひとりだけ赤いボタンを付けていれば、それが真っ先に視覚に飛び込んできてしまうのです。 つまり、あえてボタンに色を入れることで“話の内容”より“服のディテール”が記憶に残っちゃうってこと? そう。あなたが何を語ったかより「ネイビーのボタンの人」になってしまったら、それは本末転倒。印象を操作するために服を使うなら、最終目的は“覚えられないこと”かもしれない。 第3章:現代の思想 「自己表現」はZ世代の価値観では重要視されますが、ことビジネスの場では「個性の表出=自己主張」と取られ、場合によっては“自己中”と誤解されることも。 役職者であればあるほど、服装は“透明な器”であるべきです。服そのものではなく、信頼や知性、落ち着きといった“印象”が伝わるよう設計された装いが求められます。 じゃあ本当におしゃれな人って、目立たない“美”を選んでるのかも… そう。目立たず、でも明らかに“きちんとしている”——それこそが、プロフェッショナルの装いと言えるね。 参考文献:-...

なぜ“おしゃれなボタン”は記憶に残ってしまうのか?

なぜ“おしゃれなボタン”は記憶に残ってしまうのか? 第1章:あなたならどうする? あなたは商談相手の服装を思い出せますか?それとも、話の内容だけが記憶に残っていますか? 白シャツにネイビーのボタン、赤いボタンホールとか…ちょっとした遊び心って可愛いと思ってたけど、逆に目立ちすぎることもあるのかな? ココ・シャネルの言葉を思い出してほしい。“Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.”——つまり、服が目立てば中身が霞むということ。ビジネスシーンでは特に顕著だよ。 第2章:歴史や文化から読み解く 目立つ服装が敬遠される背景には、ヨーロッパの紳士服文化が影響しています。18世紀後半、フランス革命以降、派手な貴族装束は「浪費」「権威主義」と結びつけられ、逆に地味で質実剛健な服装が「誠実さ」の象徴になっていきました。 心理学的には「カクテルパーティー効果」が関係します。周囲が地味な装いの中、ひとりだけ赤いボタンを付けていれば、それが真っ先に視覚に飛び込んできてしまうのです。 つまり、あえてボタンに色を入れることで“話の内容”より“服のディテール”が記憶に残っちゃうってこと? そう。あなたが何を語ったかより「ネイビーのボタンの人」になってしまったら、それは本末転倒。印象を操作するために服を使うなら、最終目的は“覚えられないこと”かもしれない。 第3章:現代の思想 「自己表現」はZ世代の価値観では重要視されますが、ことビジネスの場では「個性の表出=自己主張」と取られ、場合によっては“自己中”と誤解されることも。 役職者であればあるほど、服装は“透明な器”であるべきです。服そのものではなく、信頼や知性、落ち着きといった“印象”が伝わるよう設計された装いが求められます。 じゃあ本当におしゃれな人って、目立たない“美”を選んでるのかも… そう。目立たず、でも明らかに“きちんとしている”——それこそが、プロフェッショナルの装いと言えるね。 参考文献:-...